Comment les street artists rendent-ils compte dans la peinture de leurs fresques du temps qui passe ?

Les peintres, du moins ceux qui se piquent de réalisme, utilisent des artifices graphiques pour rendre compte du Réel. La perspective, les ombres et les lumières sont, par exemple, des procédés pour traduire dans un espace à deux dimensions les rapports de grandeur et le volume.

La question de la traduction sur un plan du temps est complexe, voilà pourquoi il convient de la simplifier.

Mettons-nous d’accord sur les mots. Je ne parle pas du temps d’Héraclite qui utilisait une belle métaphore pour illustrer l’idée du temps : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Je fais référence au temps que nous percevons à travers des changements : le vieillissement de nos corps, l’usure des choses, les repères chronologiques que nous construisons etc. En somme, un temps perçu plus que conceptualisé.

Si le temps passe, les œuvres subissent, les outrages du temps. Les couleurs s’altèrent, perdent de leur éclat, palissent et disparaissent. Il en est de même pour le dessin de l’œuvre. Certains traits sont érodés par les intempéries et s’effacent. D’autres résistent mieux aux divers aléas. Dessins et couleurs sont condamnés à disparaitre. Le processus est inéluctable.

Pendant cette lente et inexorable disparition, les œuvres changent de caractère. Elles ne sont plus les images issues de l’imagination et du talent de l’artiste mais une reconstruction par celui qui regarde d’une œuvre différente dont il est, en partie, le créateur. Le regardeur par la comparaison implicite entre l’œuvre originale et l’œuvre qu’il voit saisit non pas le temps qui s’est écoulé mais l’effet du temps sur l’œuvre.

J’avoue être sensible aux œuvres qui témoignent par leur naturel vieillissement du temps qui passe. En vérité, elles sont rares. Le street art est un art éphémère et tous les artistes qui travaillent dans la rue acceptent le caractère éphémère de leur création. Parce qu’ils recouvriront des œuvres anciennes par leurs fresques, ils acceptent, plus ou moins bien, que d’autres street artistes recouvrent les leurs. Il en est tout autrement du vandalisme, du « toyage », condamné quasi unanimement par les artistes.

Dans le même temps, se développe la restauration des œuvres par les artistes eux-mêmes. Une manière de prolonger la durée des œuvres et je gage que certaines œuvres deviendront patrimoniales.

Je souhaite attirer ton attention lecteur, lectrice, sur les projets artistiques de deux street artistes qui, sensibles à la poésie mélancolique des œuvres qui se fanent, peignent des fresques qui ressemblent à des œuvres anciennes.

Le premier est La Rouille. Ses fresques, le plus souvent des portraits, peintes en urbex sont surprenantes. Sombres, graves, elles sont marquées par une évidente ambiguïté. Elles se présentent comme des œuvres usées par le temps et questionnent le regardeur. Les « traces » de peinture sont-elles ce qui témoignent d’une autre œuvre dans un processus de destruction ou l’œuvre représente-t-elle une forme qui émerge du mur. Tout concoure à donner l’illusion que l’image d’un être ayant habité la maison sort littéralement d’un mur pour accéder à une autre forme d’existence.

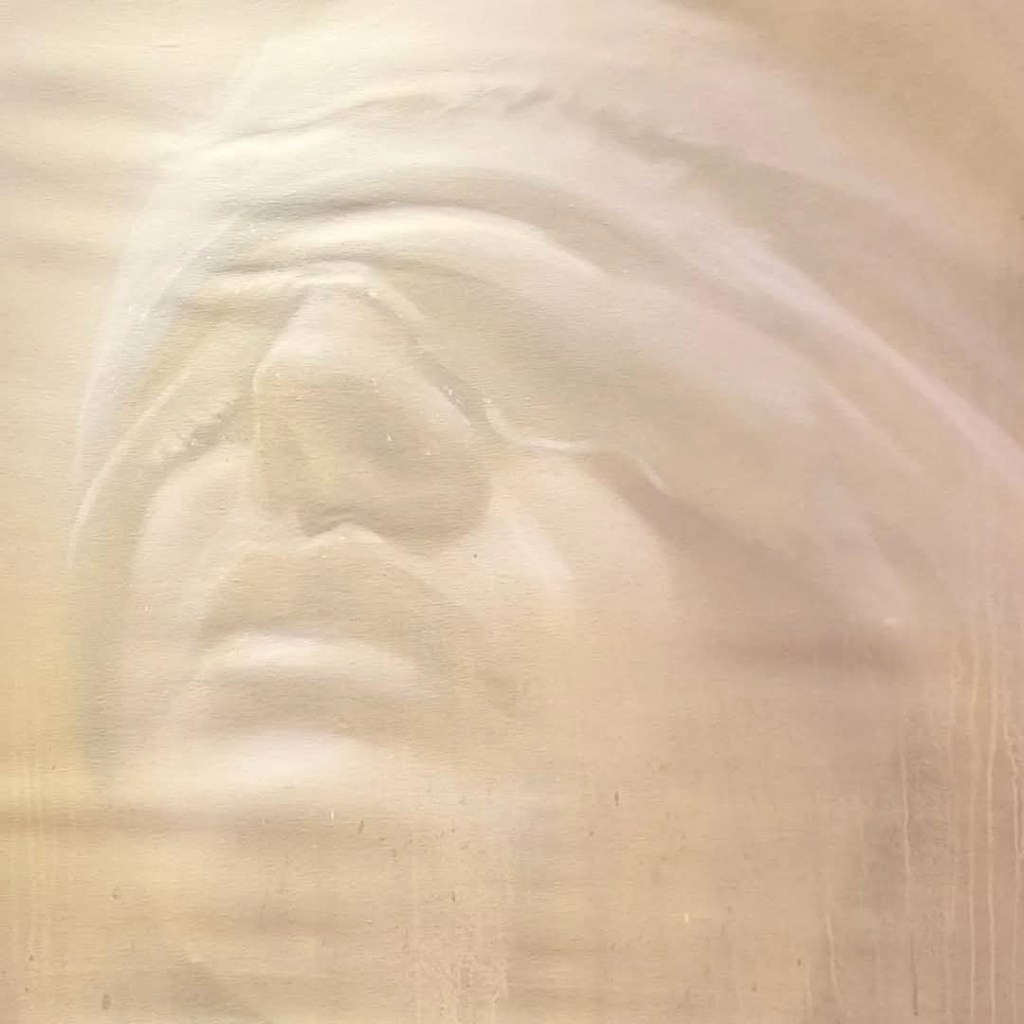

Les fresques de l’italien Alberto Ruce, par bien des côtés, ressemblent aux œuvres de La Rouille. Les œuvres de Ruce sont d’une rare sophistication graphique. On devine plus la matière qu’on ne la voit. Le trait est plus suggéré que peint, la représentation des couleurs du sujet échappe au Réel et les volumes sont rendus par un presque monochromatisme. Les œuvres sont comme des empreintes de visages, empreintes laissées par le temps assassin. L’exercice est assurément virtuose.

Dans notre relation à l’œuvre, l’émotion est première et l’examen second. Les œuvres usées par le temps qui passe et celles qui s’en inspirent créent des émotions d’une rare intensité. Elles nous séduisent et à la fois nous inquiètent tant il est vrai que le temps qui passe est pour chacun un rappel de la finitude de l’existence.