J’ai consacré récemment plusieurs chroniques aux figures de la peur. La raison principale du choix de ce thème est le grand nombre de fresques consacrées à ce sujet dans le street art occidental.

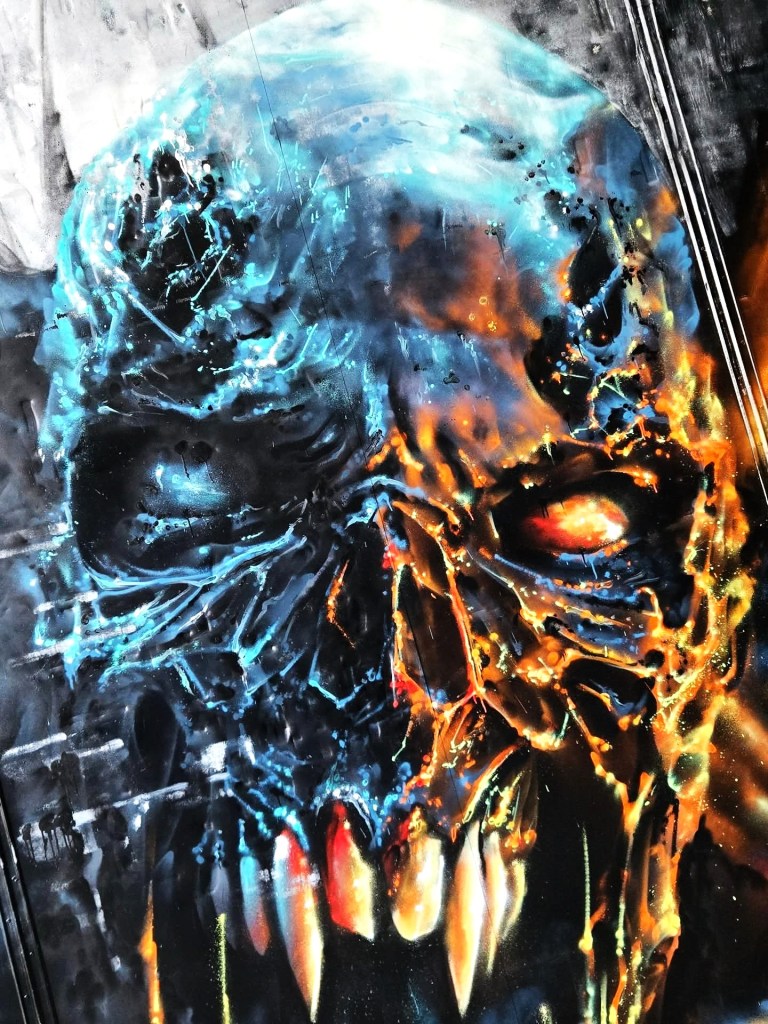

Plusieurs figures par leurs occurrences appelaient un commentaire : un premier ensemble, formant système, est composé de skulls, d’os humains, de cadavres en décomposition associés à des symboles de la mort (les paysages de cimetières, les corbeaux, les fleurs fanées, les sabliers, les horloges etc.), des représentations d’animaux réputés féroces (des gorilles, des fauves etc.), des animaux inspirant la peur (les serpents, les araignées etc.), diverses interprétations et reprises des « méchants » des blockbusters étatsuniens.

Cet inventaire à la Prévert était loin d’être exhaustif.

Il convient, pour faire bonne mesure, d’ajouter à la liste déjà longue d’autres figures comparables. Des monstres affamés de chair humaine à l’aspect anthropomorphe, des guerriers voire des guerrières, des soldats représentés dans un paysage de guerre (les flammes de l’incendie, des hélicoptères et des drones sur le champ de bataille, des chars d’assaut…), des scènes d’émeutes urbaines (cocktails Molotov, voitures en flammes etc.)

Aux figures « classiques » de la peur s’ajoutent d’autres figures contemporaines de la mort et de la destruction. Le point commun me semble être une illustration de la violence. Les œuvres relevant de cette thématique interrogent : pourquoi les artistes de street art peignent ils si fréquemment des figures de la violence ?

La première raison qui vient à l’esprit relève à mon sens de la communication. Ces œuvres fortes voire, pour certaines choquantes, retiennent l’attention. Attention du « regardeur » qui voient ces œuvres in situ, intérêt du photographe qui met en ligne via les réseaux sociaux des images démultipliées par le partage qui vaudront à leur auteur un succès d’estime symbolisé par de nombreux likes. Cela explique la surenchère des artistes qui pour se distinguer des autres street artistes exacerbent l’expression de la violence.

D’autres explications peuvent être avancées. Certains sujets, je pense à la peinture d’un skull ou un portrait du Joker, sont des musts. Les artistes n’hésitent pas à proposer aux regardeurs leur interprétation d’un motif connu de tous. Ce n’est pas explicitement une compétition, c’est davantage une variation sur une image iconique.

La plupart des œuvres « violentes » sont bien évidemment à prendre au second degré.

L’immense majorité des œuvres ne sont pas des appels à la violence. Certaines fresques « politiques » le sont et invitent à l’insurrection et à l’émeute. La plus grande partie des œuvres illustrent un jeu subtil entre l’artiste et le regardeur. L’artiste accentue jusqu’à l’excès la dimension violente de son œuvre. Au sens littéral, il en rajoute une couche. Une surenchère de feu, de sang, d’horreur. Mais l’exagération a un sens ; elle est le signe de la distance avec le sujet.

Pour expliquer l’importance quantitative des œuvres violentes, nous pourrions reprendre l’argument que j’avais développé dans ma chronique sur les Méchants. Les scènes de violence et d’horreur sont « intéressantes ». Non seulement, elles retiennent l’attention, mais elles questionnent le regardeur. Elles sont intéressantes également d’un point de vue plastique. Il suffit pour s’en convaincre de regarder d’un peu près la composition et l’usage de la couleur. L’histoire de la peinture en Occident témoigne de l’intérêt des peintres de chevalet pour les scènes violentes.

À la fin des fins, quels sont les ressorts secrets de notre intérêt en tant que spectateurs des représentations picturales de la violence ?

Je vois deux schèmes d’explication.

La représentation serait l’exutoire de notre propre violence qui pour des contraintes sociales ne peut s’exprimer autrement. Cet argument est fondé sur l’idée que tout un chacun est habité par une pulsion de violence. Un argument anthropologique discuté par les philosophes depuis la nuit des temps.

Je me garderais bien de trancher le débat. Je vois la problématique différemment.

Foin de la philosophie, décrivons à la manière du béhaviourisme, nos comportements. Nombre de jeux d’enfants sont fondés sur la provocation de la peur de l’autre. Faire peur est une manière ordinaire d’assoir notre pouvoir sur autrui. Il est tout aussi vrai que nous aimons avoir peur. Avoir peur est un simulacre d’un jeu de pouvoir. J’ai peur certes mais dans le même temps je sais que le danger n’existe pas. Un jeu de rôle dont le but est de nous rassurer d’une peur ancestrale encore programmée dans le tréfonds de nos neurones. Un jeu sérieux qui rejoue « pour de faux » la situation archétypale de la dévoration.

Les images violentes créées par les street artistes sont des supports au jeu de la réassurance. Elles sont non seulement riches de significations mais elles répondent à un besoin psychologique des spectateurs. Être spectateur d’une image représentant une situation violente c’est être extérieur à ce qui se joue dans la scène. Décentré, il n’y a guère de danger à laisser notre imaginaire s’emparer des images. Images belles et nécessaires.